牛奶富含钙、优质蛋白质、维生素A、维生素B2等多种营养物质,有人体“白色血液”的美誉。《中国居民膳食指南》建议,成人每天应该摄入300克牛奶或相当量的乳制品。

但这种高营养食物,却并非人人都能顺利消化。有些人一喝牛奶就会腹胀、腹痛,甚至放臭屁、拉肚子,这种不适被称为“乳糖不耐受症”。

乳糖不耐受一般分为三种:先天性乳糖酶缺乏、继发性乳糖酶缺乏、成人型乳糖酶缺乏。大多数乳糖不耐受并非与生俱来的。

通常,在妊娠8周时,体内的乳糖酶活性会逐渐增加,在出生时达到峰值。

1~2岁前,孩子的食物主要是奶及奶制品,此时体内乳糖酶的数量和活性都很强。

3~5岁后,随着奶类摄入减少,乳糖酶的数量和活性逐渐下降,再吃奶或奶制品时就容易出现腹痛、腹胀、大便不成形等症状。

年龄越大,出现乳糖不耐受的概率越高。

我国成年人中,约九成有或轻或重的乳糖不耐受症状。从全球范围来看,亚洲属于乳糖不耐受的“重灾区”。为什么有人喝不了牛奶?一起来看看这类人群“失职”的肠道。

失职一:停产乳糖酶

牛奶中的乳糖可被小肠中的乳糖酶分解成葡萄糖和半乳糖,然后被吸收利用。不同于其他消化酶由肝脏或胰腺分泌,乳糖酶是小肠绒毛“自产”的。

乳糖不耐受人群的小肠“停产”或“不产”乳糖酶,当大量牛奶进入小肠后,仅有的乳糖酶会勤勤恳恳地将牛奶中的乳糖分解成葡萄糖和半乳糖。

失职二:小肠守卫不严

摄入的牛奶过多时,仅有的乳糖酶根本忙不过来,导致乳糖不能被小肠充分消化吸收,大多数乳糖成为“漏网之鱼”,直接“溜”到了大肠中。

失职三:大肠细菌贪吃

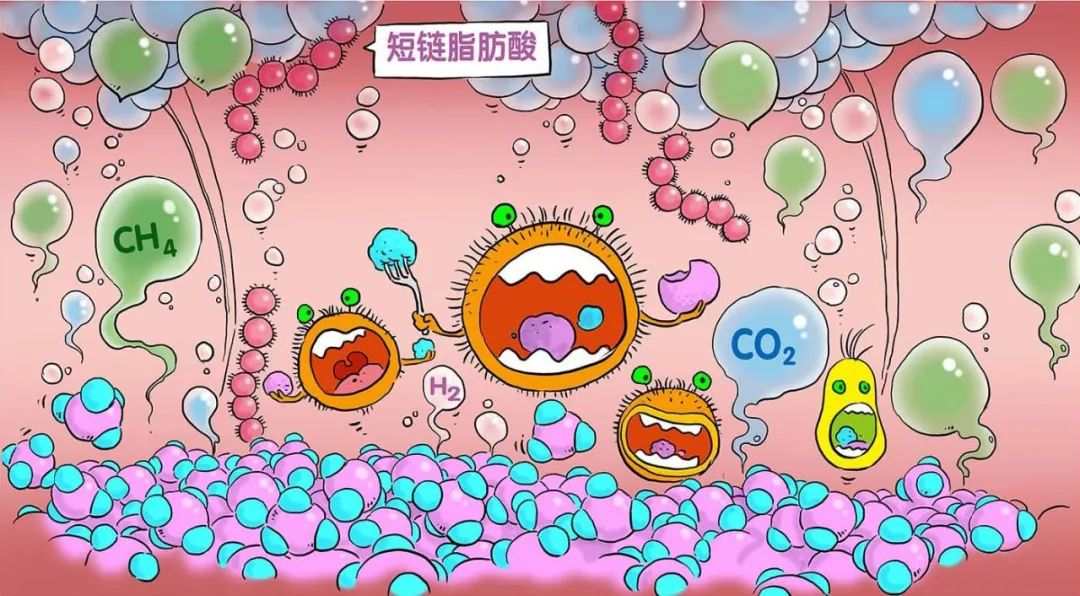

大肠中有很多细菌,一见到乳糖就两眼放光,立刻冲上前饱餐一顿,产生甲烷、二氧化碳、氢气等气体以及短链脂肪酸(醋酸、丙酸、丁酸、酮、醛等)。

失职四:肠道蠕动失调

过多的气体让大肠肠道承受不来,在气体和脂肪酸的刺激下,肠道会膨胀、加速蠕动,发出“咕噜咕噜”声。堆积过多的水分也会导致腹胀、腹泻或痉挛。

其实,每个人乳糖不耐受的程度和表现都不太一样,对大多数国人来说,只要不在短时间内大量喝牛奶,通常症状不明显。

建议乳糖不耐受人群少量多次饮用牛奶,从每次50毫升左右喝起,可以大大减轻肠鸣、腹泻、胀气症状,待肠道建立耐受后再慢慢加量,渐渐就能正常饮用牛奶了。

建议喝牛奶的同时吃一些全麦面包、饼干等淀粉类的食物,或在正餐后1~2小时内喝奶,可“稀释”乳糖浓度,减少对肠道的刺激。

此外,乳糖不耐受的人可以选择酸奶或低乳糖、无乳糖的奶产品,还可以在牛奶中加入乳糖酶,以减轻影响。同时避免使用损害乳糖酶活性的药物,禁止滥用抗生素,及时治疗肠道原发病,促进肠上皮细胞修复及乳糖酶活性恢复。(审核专家:航空总医院内分泌科副主任医师 周艳,文字:徐文婷 罗榕,绘图:马宏亮)

责任编辑:王雨馨